文章摘要:皇家马德里与尤文图斯的欧冠焦点之战,被誉为“豪门中的豪门对话”,不仅是一场胜负之争,更是一场关于历史、荣耀与足球哲学的巅峰碰撞。两支球队分别代表着西班牙与意大利足球的最高水准,在欧冠赛场上留下了无数经典瞬间。本场对决,既是战术与阵容的正面交锋,也是球星个人能力与团队意志的集中体现。从历史恩怨到现实博弈,从战术布局到关键球员的临场发挥,再到比赛对欧冠格局与未来走势的深远影响,这一夜的绿茵场注定被铭记。荣耀之夜再度点燃,胜者将继续书写传奇,败者也将以尊严告别舞台,这正是欧冠的魅力所在。

1、豪门历史交锋

皇马与尤文图斯在欧冠历史上多次相遇,彼此之间早已形成深厚而复杂的竞争关系。无论是决赛舞台还是淘汰赛阶段,这两支球队的每一次相逢,都牵动着全球球迷的目光。

从上世纪的经典对抗,到近十余年的多次碰撞,皇马的华丽进攻与尤文的钢铁防线形成鲜明对比。这种风格上的差异,使得比赛往往充满张力与戏剧性。

历史数据虽能提供参考,却无法完全预测结果。正是这种不确定性,让皇马与尤文的对决成为欧冠赛场上最值得期待的经典篇章。

2、战术体系博弈

在战术层面,皇马更强调中前场的流动性与快速反击,通过边路推进和中路渗透撕开对手防线。这种打法在欧冠中屡试不爽。

尤文图斯则延续意大利足球注重整体防守与战术纪律的传统,强调阵型紧凑与防守反击的效率。他们往往通过耐心的防守等待对手犯错。

当进攻流畅的皇马遇上防守严密的尤文,比赛的节奏控制与中场争夺就显得尤为关键,任何细节都可能决定最终走向。

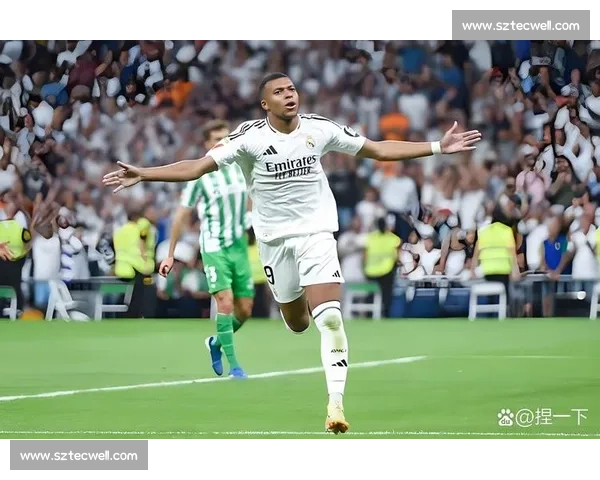

3、球星关键作用

欧冠舞台从不缺少巨星,皇马阵中拥有多名经验丰富、善于打硬仗的核心球员,他们在关键时刻的个人能力往往能够改变比赛走势。

尤文图斯同样不乏领袖型人物,无论是后防中坚还是锋线尖刀,都在大赛中证明过自己。他们的稳定发挥是球队立足欧冠的重要保障。

ued官网,ued官网体育,ued官网入口,新版UED官网当比赛陷入僵局时,正是这些球星的灵光一现,让豪门对决超越战术层面,升华为个人英雄主义与团队精神的完美结合。

4、荣耀意义影响

这场焦点战不仅关乎一轮晋级,更关系到俱乐部的荣誉传承。对于皇马而言,欧冠是血脉中的信仰;对于尤文来说,则是始终追逐的巅峰梦想。

胜利将极大提升球队士气,为后续欧冠征程注入信心,同时也会在球迷与舆论层面产生深远影响。

无论结果如何,这场比赛都将成为当赛季欧冠的重要注脚,影响整体格局,并被反复回味与讨论。

总结:

皇马与尤文图斯的欧冠对决,是历史积淀、战术智慧与球星魅力的集中展现。这不仅是一场足球比赛,更是一场关于荣耀与信念的较量。

当终场哨声响起,胜负已分,但绿茵巅峰的激情仍将延续。正是这样的豪门碰撞,让欧冠之夜永远璀璨、令人神往。